Quelle souveraineté dans un monde globalisé ? ( Par Khady Sow)

jeudi 3 avril 2025 • 193 lectures • 0 commentaires

Actualité

20 heures

![]() Taille

Taille

![]()

Le Sénégal célèbre ce vendredi 4 avril 2025, son 65e anniversaire d’accession à l’indépendance. Un pays souverain depuis 65 ans. Une souveraineté qu’on souligne de façon de plus en plus marquée dans les discours officiels. Quelle est la nécessité de clamer cette « tigritude » pour reprendre une expression attribuée au grand Wole Soyinka ? Et de quelle souveraineté parle-t-on ?

La Souveraineté, selon Jean Bodin, un des théoriciens précurseurs de la notion c’est « le pouvoir de commander et de contraindre sans être commandé ni contraint » (J. Bodin, 1576); une autorité qui serait donc absolue, quintessence du pouvoir monarchique, et qui deviendrait « un attribut essentiel de l’État ». Pour Rousseau, seul le peuple en est le détenteur légitime et cette souveraineté populaire qui sert de principe fondamental au contrat social s’appuie sur les notions de liberté, d’égalité et de volonté générale du peuple (J. J. Rousseau, 1762).

Donc, la Souveraineté fait référence depuis les débuts de sa théorisation à l’exercice du Pouvoir et aux droits du peuple. Le peuple étant l’ensemble des citoyens. Le Pouvoir et le Peuple ou le Pouvoir du Peuple, déterminants de l’équation démocratique.

La souveraineté des États, qui nous concerne dans cette chronique, est l’autorité exclusive d’un État sur un territoire national reconnu où il exerce des compétences législatives, exécutives et judiciaires (souveraineté interne), et son indépendance absolue dans l’ordre international où il n’est limité que par ses propres engagements (souveraineté externe).

Souveraineté rime alors avec indépendance de l’État et liberté d’organisation interne, égalité reconnue entre les États et relations interétatiques régies par le droit. Un concept qui émerge en Europe avec les Traités de Westphalie en 1648, renforcé par le droit des peuples à l’autodétermination encouragé par Woodrow Wilson, président des États-Unis en 1918, et par l’inscription à la Charte des Nations Unies dans ses articles 1 et 2 des principes de la souveraineté étatique et du droit après la seconde guerre mondiale. L’émergence d’États souverains devrait être parachevée par la décolonisation. Mais qu’en est-il réellement en Afrique subsaharienne aujourd’hui quand on s’attarde sur les revendications de souveraineté d’anciennes colonies et autres dénonciations d’ingérence néocoloniale menant à des ruptures et/ou une redéfinition des relations entre États, vis-à-vis de la France en particulier. Une posture souverainiste exploitée par la Chine et la Russie qui, à mon avis, ne garantit ni la souveraineté interne ni celle externe des nations africaines subsahariennes.

La mondialisation, de par ses effets économiques, culturels et politiques, met à mal cette souveraineté des États-nations fièrement proclamée. Les États puissants ont tendance à mener une politique hégémonique et la crise de la dette ainsi que la récession mondiale qui pointe encore son bout du nez va continuer à accentuer les divergences d’intérêts. Aujourd’hui, parler d’autonomie nationale et d’autodétermination quand on n’a ni les capacités financières ni celles d’exercer une influence sur la scène internationale relève d’une certaine naïveté politique si ce n’est d’une imposture. Il est crucial de comprendre que la souveraineté de nos États ne peut pas être des appels à l’exclusion, à un enfermement patriotique ou nationaliste. Cela devrait plutôt se traduire par des alliances stratégiques à l’échelle continentale et internationale et devrait également s’appuyer sur le droit international et les institutions supranationales qui en sont garantes.

Un État c’est aussi une population qu’on a la vocation de protéger et de défendre, et à qui il faut garantir un certain bien être, économique, social et physique. Le maintien de l’intégrité territoriale et de la cohésion sociale sont également des prérogatives régaliennes fondamentales de l’État qui sont rendues complexes dans un monde polarisé, où les défis prennent de multiples formes et transcendent les frontières.

Les enjeux politiques mondiaux ainsi que les défis sociétaux et environnementaux dépassent nos frontières nationales et rendent de plus en plus réelle la «multi-level governance» qui est une possibilité d’avoir un droit de codécision au niveau international, une forme de «souveraineté partagée».

Bonne fête nationale Sénégal suñu réew

Je ne saurais conclure une chronique, en période de fête nationale sénégalaise sans parler de ce cher pays, ma terre natale que j’affectionne particulièrement.

J’ai suivi, comme beaucoup dans la diaspora, la situation politique au fil des ans, les changements opérés ainsi que l’actualité récente sur la loi d’amnistie. On ne peut que saluer l’effort mis en avant de situer les responsabilités et rendre justice aux victimes. Cependant, à mon humble avis, il faut voir au-delà des victimes « de sang » pour reprendre l’expression utilisée et bien au-delà de la période de crise identifiée ainsi que de la responsabilité gouvernementale et de ses supposés exécutants. Malgré notre statut de « modèle de démocratie en Afrique » il faut accepter le fait qu’il y ait eu beaucoup de victimes de violences électorales depuis l’indépendance du pays. Et en vérité, c’est de la responsabilité de tous les acteurs politiques. C’est également une faillite morale pour notre société.

Depuis plus de 4 décennies des vies sont perdues ainsi que des économies amassées pendant des années, des biens de l’État vandalisés sans compter le traumatisme de la population, qui n’est presque jamais évoqué. Un perpétuel recommencement et un mauvais exemple pour les générations futures.

La perte de confiance envers l’État est réelle, celle envers les forces de sécurité et de défense aussi, sans aucun doute, mais également envers toute la classe politique. Il ne s’agit pas de pointer quelqu’un du doigt, ni de se laver à grandes eaux parce que ceux qui s’opposent aujourd’hui l’ont fait et/ou l’ont subi hier. Il s’agit d’être conséquent avec nous-mêmes, de savoir situer les responsabilités, d’ériger l’imputabilité en règles. C’est pourquoi je suis d’accord avec ceux qui réclament une commission réconciliation et vérité pour que plus jamais, des Sénégalais, si jeunes pour la plupart, n’aient à mourir dans un processus qui devrait être démocratique et apaisé. Il y va de l’intérêt et de la responsabilité de tous.

Certaines condamnations et une réparation financière vont certainement apaiser mais ne rendront pas vraiment justice à ceux qui ont perdu la vie au fil des décennies, ni à la cause pour laquelle ils ont perdu la vie : une solide démocratie, expression de la volonté du peuple. Le fait d’avoir traduit globalement la chaine de commande de nos forces de défense et de sécurité à la Cour pénale internationale pose de façon aiguë notre rapport à la souveraineté qu’on ne cesse pourtant de clamer. Pour rappel le maintien de l’intégrité territoriale et de la cohésion sociale sont des attributs fondamentaux de la souveraineté d’un État ; on ne se bat pas pour la démocratie sénégalaise pour la jeter en pâture à un tribunal international, cela relève de la compétence de nos institutions. C’est un précédent dangereux qu’une loi d’amnistie, abrogée ou interprétée, ne saurait réparer. La porte est largement ouverte pour des poursuites, déclarées et non encore déclarées, actuellement et dans le futur.

Ce serait aussi se voiler les yeux que de ne pas admettre qu’on a une société fracturée, et de penser que la joute politique est actuellement apaisée. On retrouve les mêmes éléments de langages qui ont mis le feu aux poudre, la même propension à s’invectiver et à invectiver l’opposition, à la qualifier d’épithètes peu avantageux, à vouloir la dissolution d’une entité politique rivale pour reprendre certains responsables politiques du parti au pouvoir. Personne n’y gagnera. Les opposants d’hier au pouvoir aujourd’hui risquent de céder aux sirènes de la force dissuasive quand les nouveaux opposants mobiliseront leurs sympathisants ; on ne sait jamais quel leader charismatique pourrait émerger !

Les mêmes causes produisent les mêmes effets. J’ai eu à l’écrire à quelques reprises face aux dérives du gouvernement de Macky Sall; je voudrais ne plus avoir à le penser à la lecture de la situation politique de ce Sénégal que je porte dans mon cœur. C’est le moment de tirer des leçons du passé, toutes les leçons, de faire la paix, de rendre hommage et justice aux victimes, toutes les victimes et à leurs proches. Il est temps de construire ce Sénégal nouveau dont nous rêvons tous.

Bonne Fête nationale Sénégal, l’indépendance c’était il y a 65 ans, aujourd’hui c’est le temps de bâtir une nation, forte et unie.

Sources :

Jean Bodin. Les six livres de la République. Version intégrale Éditions Marques, 2017.

rousseauonline-0004.pdf

souveraineté | Définition | Perspective Monde

Souveraineté | l'Encyclopédie Canadienne

souveraineté - LAROUSSE

Le modèle de souveraineté en Suisse - Avenir Suisse

http://www.ridi.org/adi/200104a1.htm

https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/SN/etude-sur-les-violences-electorales-au-senegal./at_download/file

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=d7b21536-41a3-ebf2-b9d1-4590e4827178&groupId=252038

Khady Sow

Suisse, avril 2025

Publié par

Joe N. Marone

editor

![]()

iRevue du 4 avril

Il est 18:24 •

Il est 18:24 •  °C

°C

Nous avons sélectionné les meilleurs articles de la journée.

Une revue sera automatiquement générée avec les meilleurs articles du moment sur les différents supports iGFM, Record et L'Obs.

Sécurité nationale : le Sénégal accélère la modernisation de ses forces armées

143 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure

Dans les coulisses du défilé marquant les 65 ans d’indépendance du senegal

310 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures

Le Sénégal célèbre ses 65 ans d’indépendance avec éclat (DIRECT)

159 lectures • 0 commentaires

Actualité 8 heures

Rapport Cour des comptes : La réponse du FMI au secrétariat exécutif de l’APR

1933 lectures • 0 commentaires

Actualité 17 heures

Quelle souveraineté dans un monde globalisé ? ( Par Khady Sow)

194 lectures • 0 commentaires

Actualité 20 heures

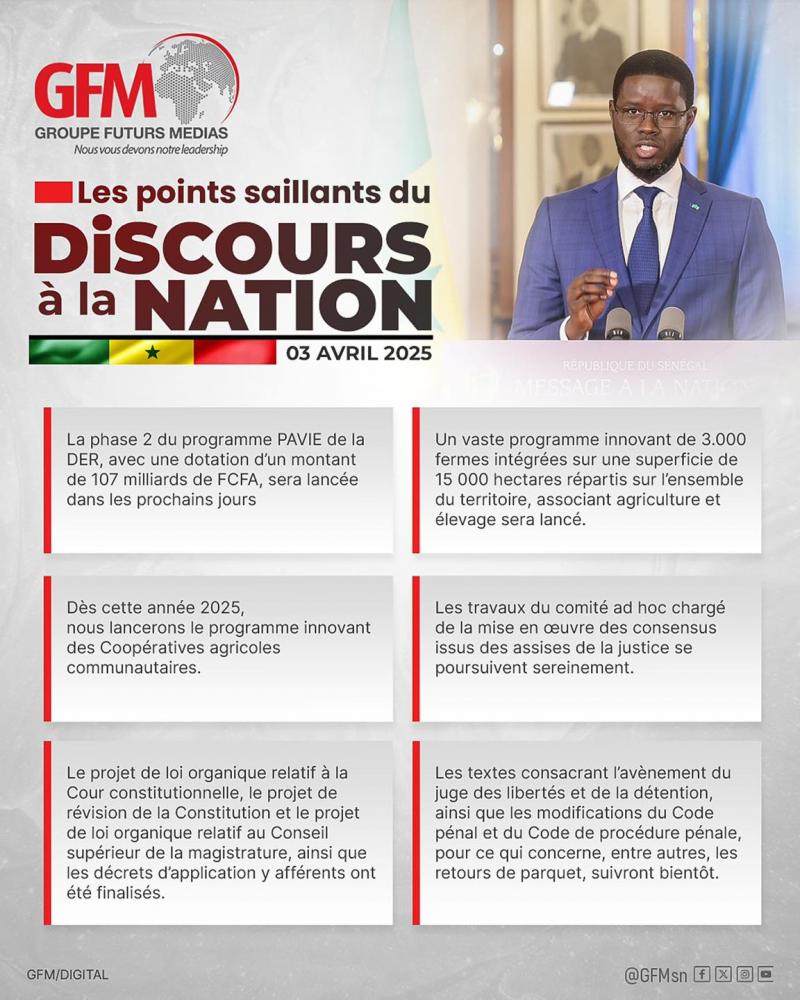

Cour constitutionnelle, révision de la constitution, Justice : Les annonces du Pr. Diomaye

659 lectures • 2 commentaires

Actualité 20 heures

La lecture continue...

Rapport Cour des comptes : La réponse du FMI au secrétariat exécutif de l’APR

1933 lectures • 0 commentaires

Actualité 17 heures

Quelle souveraineté dans un monde globalisé ? ( Par Khady Sow)

194 lectures • 0 commentaires

Actualité 20 heures

Cour constitutionnelle, révision de la constitution, Justice : Les annonces du Pr. Diomaye

659 lectures • 2 commentaires

Actualité 20 heures

Soyez le premier à commenter